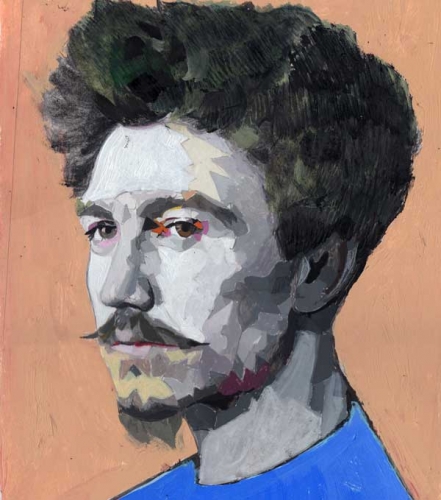

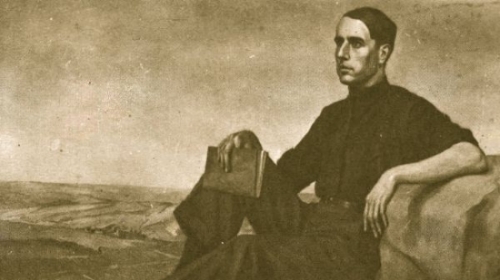

Julius Evola et les implications sociologiques de l'idée corporatiste

Cristi Pantelimon

Ex: https://www.estica.ro/article/julius-evola-si-implicatiile-sociologice-ale-ideii-corporatiste/

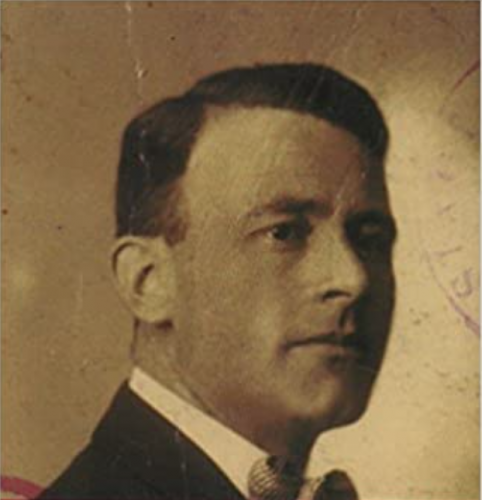

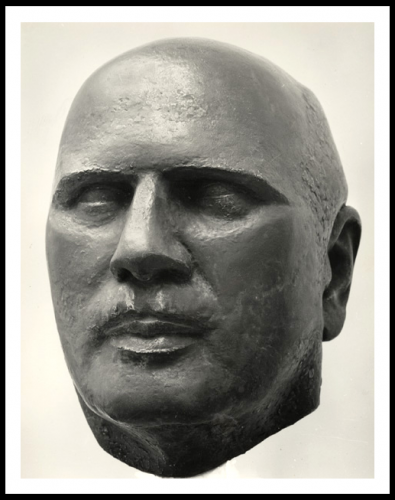

Dans les lignes qui suivent, nous essayons de présenter les idées du célèbre philosophe italien Julius Evola sur l'économie, sur l'organisation corporatiste de la société et, plus généralement, sur le destin de la société actuelle par rapport à la vie productive moderne. Ces idées forment un ensemble au profil particulier, que nous ne pouvons classer ni comme des idées strictement ou spécifiquement économiques, ni comme un plaidoyer pour le corporatisme fasciste italien, ni simplement comme une critique de la société moderne en termes économiques, dans l'esprit général de la pensée d'Evola. En même temps, les textes d'Evola sont quelque chose de tout cela. Et, au-delà de la dimension critique, ses textes représentent une tentative de récupération ou de rétablissement d'un ordre social perturbé par la modernité, une tentative de réorganisation de la société moderne, anomalisée par l'économie.

Nous verrons qu'Evola n'est en rien un auteur confortable, facile à admettre. Certains le désigneront comme un penseur de l'espèce toujours plus jeune des "romantiques tardifs", des moralistes "déconnectés de la réalité", des rêveurs incurables, devant lesquels la réalité passe souvent impassiblement. Certes, Evola a parfois un air nettement anti-réaliste, sa vision de la société étant irrémédiablement frappée par le passivisme, au sens le plus sérieux et le plus grave du terme. Car le passivisme d'Evola n'est pas une inadaptation puérile et impuissante aux réalités du moment, mais le signe d'une conscience plus que lucide de ce que le monde a irrémédiablement perdu en arrivant au point où il se trouve aujourd'hui.

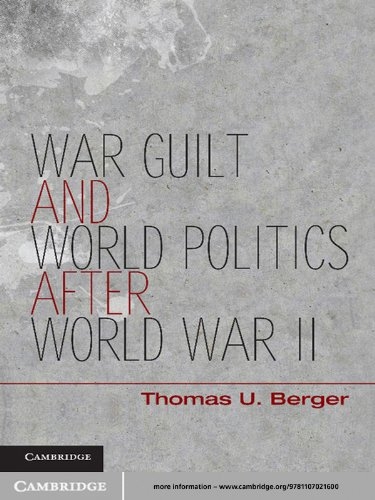

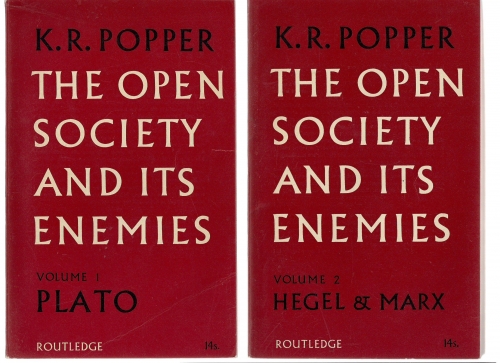

Les idées sur le corporatisme sont exposées dans le douzième chapitre des Hommes au milieu des ruines [1]. Ce chapitre s'intitule "Économie et politique". Les sociétés - des unités de travail. Il doit être lu en conjonction avec le chapitre VI du même ouvrage (intitulé Travail - le démon de l'économie) - nous reviendrons nous-mêmes sur les idées de ce chapitre dans un instant. Ces deux écrits, aussi petits soient-ils, contiennent un point de vue particulier sur les relations entre la politique et l'économie, sur les significations actuelles du travail et sur les significations sociologiques de l'organisation de l'économie d'aujourd'hui. Pour commencer, nous analyserons le chapitre sur la nature générale du travail moderne.

Les idées sur le corporatisme sont exposées dans le douzième chapitre des Hommes au milieu des ruines [1]. Ce chapitre s'intitule "Économie et politique". Les sociétés - des unités de travail. Il doit être lu en conjonction avec le chapitre VI du même ouvrage (intitulé Travail - le démon de l'économie) - nous reviendrons nous-mêmes sur les idées de ce chapitre dans un instant. Ces deux écrits, aussi petits soient-ils, contiennent un point de vue particulier sur les relations entre la politique et l'économie, sur les significations actuelles du travail et sur les significations sociologiques de l'organisation de l'économie d'aujourd'hui. Pour commencer, nous analyserons le chapitre sur la nature générale du travail moderne.

Sur la démonie de l'économie moderne

La critique la plus constante que le philosophe italien adresse au monde moderne est probablement celle de l'absence de hiérarchie normale de la société actuelle, ou de l'inversion de son échelle normale de valeurs. Une inversion qui est particulièrement évidente dans l'attention excessive accordée à tout ce qui a trait aux fonctions économiques, au détriment d'autres fonctions et idéaux qui sont clairement supérieurs. L'économie ne peut prétendre à un meilleur statut que les fonctions politiques ou spirituelles, mais malheureusement on lui accorde ce statut de nos jours, avec pour conséquence la désagrégation hiérarchique du monde. La société est structurée non pas objectivement, en classes sociales ou en classes spirituelles (symboliques), mais en fonction du système hiérarchique dans lequel baigne le monde concret. C'est la véritable structure sociale, la structure ou la forme profonde du monde, son squelette hiérarchique. C'est sur elle que repose en définitive la vie sociale. Par conséquent, si les hiérarchies sont perturbées, quelle que soit la réussite technique, matérielle ou (ce qui est quasi-équivalent) économique d'une société, celle-ci n'est pas une société normale et, en un sens, elle prépare sa mort.

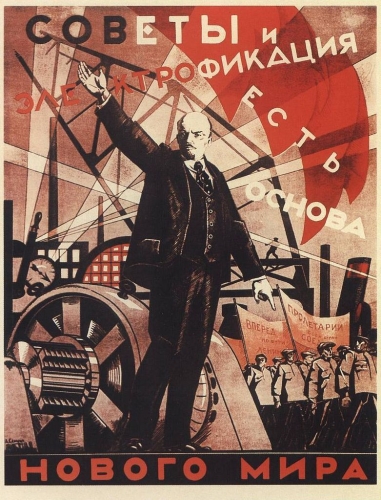

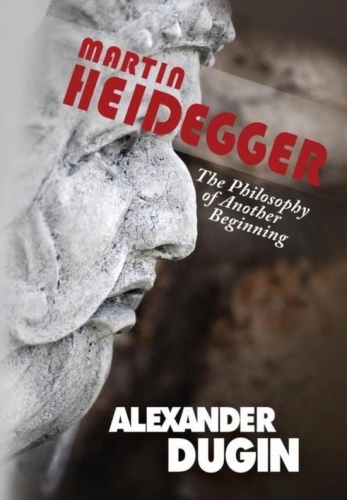

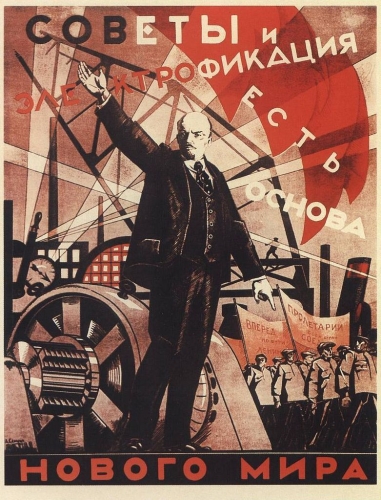

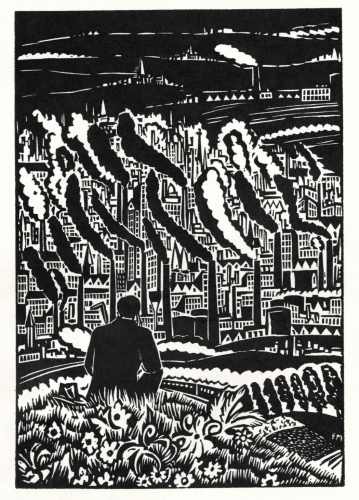

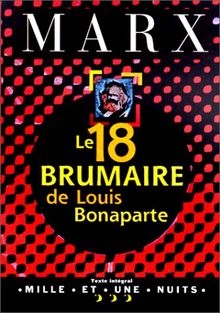

Evola ne craint pas de parler d'un véritable "démonisme de l'économie" (partant, avec inquiétude, de la thèse de Sombart selon laquelle l'époque actuelle est l'époque décisive de l'économie). L'ère économique est fondamentalement anarchique et anti-hiérarchique, un véritable renversement de l'ordre public normal, affirme l'auteur italien. De ce point de vue, tant le marxisme que le capitalisme ne sont que des filles apparemment différentes d'un même parent, le matérialisme:

"Le capitalisme moderne est une subversion à l'égal du marxisme (s. a.). Identique est la conception matérialiste de la vie qui sous-tend l'une et l'autre ; qualitativement identiques sont les idéaux des deux ; identiques dans les deux sont les prémisses liées à un monde dont le centre est constitué par la technique, la science, la production, le 'rendement' et la 'consommation' [2]".

Malheureusement, notre époque est incapable de formuler un ensemble d'idéaux supérieurs aux idéaux économiques, qui sont, selon Evola, inférieurs. Lorsque tout se réduit à la répartition des richesses, aux salaires et au niveau de vie compris strictement en termes matériels, lorsque l'idée de justice se réduit au mécanisme de redistribution des revenus des très riches vers les très pauvres, etc. la société entre dans une "pathologie de civilisation". Résoudre cette véritable "hypnose" aberrante dans laquelle vit l'homme moderne ne signifie pas échanger un système économique (le capitalisme) contre un autre (le marxisme), mais abandonner les prémisses matérialistes qui sous-tendent les deux systèmes et qui ont conduit à l'absolutisation du facteur économique : "Ce n'est pas la valeur de l'un ou l'autre des systèmes économiques, mais celle de l'économie en général qui doit être remise en question" (s. a.) [3].

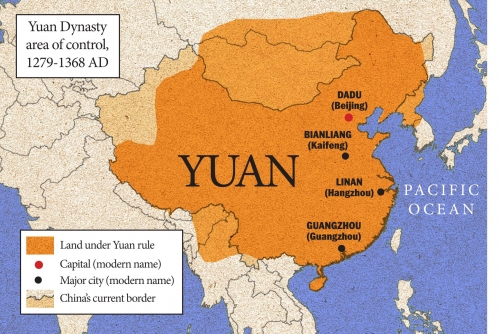

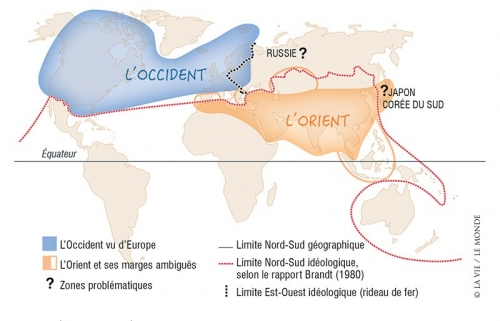

Evola prévient que la société occidentale moderne est, malgré ses prétentions hégémoniques, une civilisation inférieure à celles dans lesquelles les forces économiques stagnent et sont subordonnées aux principes spirituels. Le soi-disant "sous-développement" des sociétés non occidentales, dans lesquelles l'économie est loin d'être aussi performante, est en fait une preuve de normalité, une preuve que ces sociétés connaissent encore "un espace et un souffle libre", selon les mots d'Evola. La civilisation occidentale, qu'elle se veuille capitaliste et "de droite" ou marxiste et de gauche, est également touchée. En fait, il n'y a pas de contradiction fondamentale entre la gauche et la droite, comprise de cette manière :

"La véritable antithèse n'est donc pas celle entre le capitalisme et le marxisme [4], mais celle entre un système où l'économie est souveraine, quelle que soit sa forme, et un système où elle est subordonnée à des facteurs extra-économiques au sein d'un ordre beaucoup plus vaste et complet, capable de donner à la vie humaine un sens profond et de permettre le développement de ses plus hautes possibilités" [5].

Cela dit, nous voudrions attirer l'attention sur une nuance qui, si elle passe inaperçue, risque d'approfondir encore la confusion théorique dans ce domaine. La relation entre l'économie et les autres domaines de la vie sociale est en effet essentielle. Nous sommes d'accord avec Evola pour dire que la société occidentale moderne, qui accorde une importance excessive au facteur économique, est entrée dans une sorte d'hypnose dangereuse, qui tend à s'aggraver à mesure que le progrès technologique accentue encore les rythmes économiques. Nous sommes également tout à fait d'accord sur le fait que l'économie, en tant qu'activité de rang inférieur, doit être soumise à des commandements supérieurs (imperium, dirait Evola, c'est-à-dire une fonction supérieure de commandement). La question qui se pose est la suivante : que faut-il viser, une simple soumission de l'économie à ces ordres spirituels supérieurs, ou simplement un désengagement de l'économie, une réduction du rythme de développement et, dans une certaine mesure, un retour à un modèle économique traditionaliste ? Faut-il ralentir le rythme du développement économique, en déclassant pratiquement l'économie, en la réduisant simplement quantitativement, ou suffit-il, tout en maintenant les rythmes actuels de développement économique et technique, de soumettre l'ensemble de l'immense champ de la civilisation matérielle-technique à des autorités hiérarchiques supérieures ? Et de là découle une autre question, tout aussi importante : si l'on admet que les rythmes économiques actuels peuvent être maintenus, dans quelle mesure un tel profil de l'économie hautement "emballée" peut-il être soumis et "domestiqué" par les forces supérieures dont parle Evola ? N'est-ce pas le degré extrêmement élevé de développement de l'économie qui dicte, en pratique, la soumission par l'économie des autres branches de la société, y compris la politique ? Ne faudra-t-il pas réduire, réduire quantitativement le facteur économique, afin d'être sûr qu'il entre dans une voie normale de soumission à l'imperium dont parle Evola ? Ces questions sont d'autant plus importantes qu'il est évident, du moins à première vue, que les pays les plus développés économiquement sont ceux dans lesquels les hiérarchies sociales se perdent le plus rapidement au profit du conglomérat techno-économique [6]. Ce phénomène est visible dans toute la civilisation occidentale moderne, dont l'avancée ("progrès", disent les partisans de ce type d'avancée) dans le sens de la technologie et de l'économie modernes s'accompagne d'une véritable anarchie dans les principes supérieurs de la vie sociale.

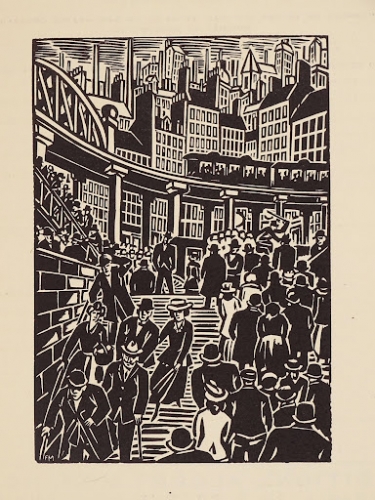

Evola est d'avis que l'une des sources de la "révolte des masses" et de l'anarchie qui s'est installée dans la société moderne (le terme anarchie a pour lui une signification particulière, désignant, entre autres, ce renversement de la pyramide hiérarchique normale du monde, dans laquelle les activités supérieures sont les activités spirituelles, (les activités politiques et guerrières, tandis que les activités économiques sont placées au bas de la pyramide) est l'idéologie matérialiste, à la fois marxiste et anti-traditionnelle libérale, qui a accordé une importance excessive à l'idée que les différences liées au revenu sont les seules qui comptent dans la société. Il vaut la peine de citer le texte du philosophe italien car son explication concerne également le développement historique du phénomène décrit, ce qui est extrêmement intéressant pour nous :

"Dans les pages précédentes, j'ai dit que la révolte des masses a été largement causée par le fait que toute différence sociale a été réduite à celle qui est propre aux seules classes économiques, par le fait que, sous le signe du libéralisme anti-traditionnel, la propriété et la richesse, libérées de toute limite et de toute valeur supérieure, sont devenues presque la seule base des différences sociales. Mais en dehors de ces limites étroites - les limites qui ont été préalablement fixées pour l'économie en général dans l'ordre hiérarchique total - la supériorité et le droit d'une classe, étant simplement une classe économique, peuvent à juste titre être contestés au nom des valeurs humaines élémentaires. Or, c'est précisément là que l'idéologie subversive devait s'insérer, en absolutisant une situation anormale et dégénérée et en prétendant que rien d'autre n'existait et que rien d'autre n'existait que les classes économiques, mais une supériorité et une infériorité sociales extrinsèques et injustes basées uniquement sur la richesse. Mais tout cela est faux, des conditions de ce genre ne peuvent être vérifiées que et seulement dans une société tronquée ; ce n'est que dans une telle société que l'on peut définir les concepts de "capitaliste" et de "prolétaire", concepts dépourvus de toute réalité dans une civilisation normale parce que dans celle-ci l'alternative constituée par les valeurs extra-économiques fait apparaître, en gros, les types humains correspondants, qui sont tout à fait différents de ce que l'on appelle aujourd'hui "capitaliste" ou "prolétaire" (s. a.), et elle aussi dans le domaine de l'économie donne une justification précise aux différences déterminées par la condition, l'autorité morale, la fonction" [7].

En d'autres termes, le marxisme (mais aussi le libéralisme, qui a également ouvert la voie par son caractère exclusivement matérialiste), pour atteindre ses objectifs idéologiques, a dû falsifier la société par la schématisation, par le réductionnisme. En réduisant le monde social au facteur matériel, à la richesse et à la pauvreté, les deux courants ont inventé une marionnette idéologique composée de deux pôles : le prolétaire et le capitaliste, évidemment en mode antagoniste. Mais cet antagonisme schématique, fondé uniquement sur des différences économiques, ne résiste pas à une analyse sérieuse, car, en réalité, les antagonismes entre les personnes sont beaucoup plus larges, et la société n'est pas l'arène de la lutte entre la richesse et la pauvreté, mais quelque chose de beaucoup plus complexe, dans lequel s'affrontent des principes moraux, politiques, artistiques, culturels et autres.

C'est précisément en raison de l'absence de l'arrière-plan conflictuel revendiqué par le marxisme qu'il est souvent provocateur. C'est précisément parce que les gens ne sont souvent pas en conflit réel sur des bases matérielles que les communistes ont eu besoin d'armées entières d'agitateurs pour réveiller la conscience de classe endormie du prolétariat. Après tout, comme le dit Evola, dans toute société normale, il y a une dose de conflit provenant de l'économie. Mais ce côté ne doit en aucun cas être exagérément mis en avant, comme le fait le marxisme. En absolutisant quelque chose qui n'existe pas dans la société réelle, le marxisme crée une mentalité de classe là où elle n'existe pas, il produit de l'agitation, du ressentiment, de la haine de classe. Evola n'oublie pas de mentionner tous ces éléments risqués de l'idéologie marxiste, qui aliènent les classes sociales, provoquent le scandale, suscitent le ressentiment, etc. De plus, la solution que le marxisme offre à ce conflit supposé essentiel est extrêmement mauvaise, puisque la fusion de l'individu dans la masse collective n'est pas meilleure que l'ancienne "aliénation" due aux différences de richesse. Le collectivisme accentue la crise humaine, au lieu de la surmonter.

Bien sûr, la critique extrêmement sévère du marxisme ne doit pas nous tromper : Evola n'est nullement un "réactionnaire" au service des classes "supérieures", riches, qu'il méprise également pour leur matérialisme : tant l'eschatologie communiste du bien commun que l'idéologie bourgeoise de la prospérité sont explicitement condamnées :

"Fondamentalement, ici (c'est-à-dire à la fois le marxisme et le libéralisme excessif - s. ns..., C. P.) s'affirme la conception sociétale matérialiste anti-politique, qui détache l'ordre social et l'homme de tout ordre et finalité supérieurs, qui a pour seul but de placer l'utile dans un sens physique, végétatif et terrestre, et qui, en en faisant le critère du progrès, renverse les valeurs propres à toute structure traditionnelle [8] : car la loi, le sens et la raison suffisante de telles structures ont toujours consisté à mettre l'homme en relation avec quelque chose qui le dépasse [9] ; l'économie et le bien-être ou la pauvreté matérielle n'ayant qu'une importance subordonnée à cela" [10].

Evola ne se lasse pas d'attaquer le matérialisme à son centre névralgique, à savoir la conception du bien et du mal en relation avec les valeurs matérielles. Voici une preuve dans les lignes suivantes :

"Nous le répétons : les valeurs spirituelles et les étapes de la perfection humaine n'ont rien à voir avec la prospérité ou l'absence de prospérité économique et sociale. Que la pauvreté ait toujours été une source d'abjection et de vice et que les conditions sociales "évoluées" soient le contraire est une invention des idéologies matérialistes, qui se contredisent ensuite lorsqu'elles s'emparent de l'autre mythe, selon lequel les "bons" sont tous du côté du "peuple", des travailleurs opprimés et nécessiteux, et les méchants et vicieux du côté des classes riches, corrompues et exploitantes (s. ns., C. P.)" [11].

Le passage souligné ci-dessus par nous reflète magistralement la contradiction majeure de toutes les théories matérialistes, ce terme désignant toutes les théories qui accréditent l'idée que l'homme a besoin, pour être pleinement humain et se réaliser, de conditions de vie nécessairement bonnes ou au moins "décentes". Ces théories font de la pauvreté une occasion de dégradation jusqu'à la déshumanisation, puisque, selon elles, l'homme véritable est celui qui a surmonté les difficultés matérielles de la vie. Et pourtant, comme le montre Evola, du moins dans leur versant marxiste, ces théories sont auto-contradictoires, puisqu'elles reprochent aux classes supérieures précisément de vivre à un niveau de vie trop élevé et produisent toute une littérature d'éloges sur la bonté des pauvres. La vérité est qu'il n'existe pas de recette universelle permettant de faire ressortir le bien de l'homme à partir de ses valeurs matérielles. Il s'agit plutôt des tendances sociales d'un moment, dans lesquelles, disons, les pauvres peuvent devenir méchants et les riches se plier à la charité, tout comme la situation inverse est possible, dans laquelle, dans une course à l'enrichissement aveugle, les riches deviennent complètement animalisés et la bonté se retire presque complètement chez les pauvres. Quoi qu'il en soit, Evola nous avertit que la carte de la richesse et de la pauvreté ne nous dit rien, à elle seule, sur les valeurs spirituelles profondes d'une société à un moment donné. Il est plutôt enclin à croire que les durs défis auxquels les gens sont obligés de répondre, y compris la pauvreté, sont des opportunités pour l'émergence de caractères plus forts, alors que l'opulence et le confort ont souvent la capacité d'émousser les valeurs spirituelles de la société :

"Hegel a écrit que "l'histoire universelle" n'est pas le terrain du bonheur, ses périodes de bonheur au sens de la richesse matérielle et de la prospérité sociale sont, en elle, des "pages blanches". Mais même individuellement, les qualités qui comptent le plus chez un homme et qui font qu'il est vraiment lui et pas un autre, se trouvent souvent dans un climat rude, même de pauvreté et d'injustice, qui sont un défi pour lui, et qui le mettent spirituellement à l'épreuve, alors qu'elles se détériorent presque toujours [12] lorsque l'animal humain bénéficie d'un maximum de confort et de sécurité (...)" [13].

Evola poursuit en présentant les éléments qui alimentent le plus ce qu'il appelle la démoniaque économie.

La différence entre l'attitude moderne à l'égard du travail et des biens et l'attitude ancienne et traditionnelle se résume en quelques phrases :

Avant l'avènement en Europe de ce que les manuels appellent significativement "l'économie mercantile" (significativement, parce que cela exprime le fait que le ton de toute l'économie était donné exclusivement par le type de marchand et de prêteur sur gages) à partir duquel le capitalisme moderne devait se développer rapidement, c'était le critère fondamental de l'économie, que les biens extérieurs devaient être soumis à la mesure, que le travail et la recherche du profit ne seraient justifiables que pour assurer une subsistance suffisante de son propre état. Identique était la conception thomiste et plus tard luthérienne. L'ancienne éthique d'entreprise n'était généralement pas différente non plus, où les valeurs de la personnalité et de la qualité étaient mises en avant et où, de toute façon, la quantité de travail était toujours fonction du niveau déterminé des besoins naturels et d'une vocation spécifique (...) Aucune valeur économique n'apparaissait au point de mériter de sacrifier sa propre indépendance, car c'est précisément la recherche des moyens d'existence qui surengagerait l'existence elle-même. En général, il a été reconnu comme vrai que le progrès humain doit être défini sur un plan non économique et même pas social, mais interne, qu'il ne consiste pas à sortir de sa place pour "faire de la place", à multiplier la quantité de travail pour conquérir une position qui n'est pas la sienne" [14].

Donc, une image d'une civilisation normale, où l'idée de concurrence économique n'existe pas (ni même l'idée de concurrence en général, telle qu'elle existe aujourd'hui), où l'idée de conquête de l'espace socio-économique n'existe pas, où la quantité de travail et la quantité de biens sont strictement régulées par les besoins naturels, par le désir de conserver ce que l'on est et ce que l'on a, de ne pas toujours changer de choses et de statut social, par l'inclination de l'homme vers la perfection interne, qui seule apporte la grandeur et occupe réellement la vie de l'homme comme une préoccupation constante et quotidienne. Cette amélioration interne est incompatible avec la cavalcade de l'homme moderne qui veut conquérir des positions toujours plus élevées sur les crêtes de la société. Il s'agit d'une économie traditionnelle, caractéristique des temps anciens (y compris l'esprit médiéval ou ancien des sociétés).

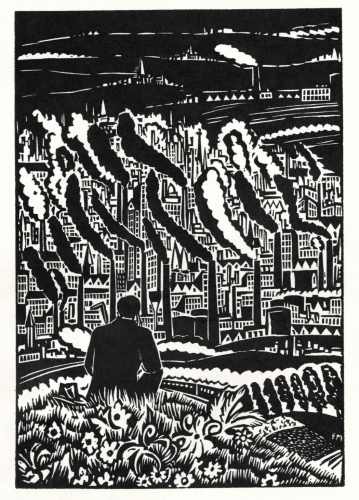

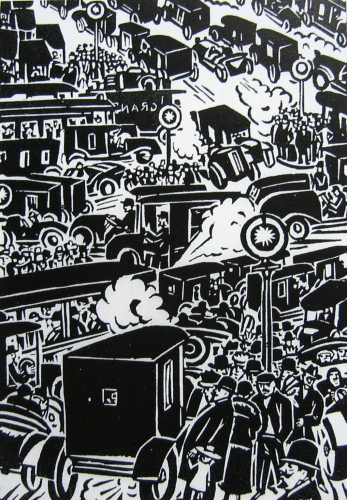

Au pôle opposé, la civilisation moderne est le lieu géométrique d'une agitation infinie, d'un effort démesuré, d'un travail épuisant pour l'augmentation sans limite des biens matériels et des moyens techniques pour satisfaire les besoins toujours croissants, incroyablement grands et impossibles à contenir des populations. C'est une civilisation de la croissance monstrueuse, du "développement" cancéreux, du détournement artificiel du sens de l'ancienne économie au profit d'une transformation toujours renouvelée du paysage des besoins et des biens humains. Bien qu'il veuille être libéré par les biens, cet homme est l'esclave d'une économie qui a réussi à l'enchaîner pour de bon :

" (...) ici, l'activité orientée vers le profit et la production s'est transformée de moyens en fins, a dépouillé l'homme de son âme et de son corps, et l'a finalement condamné à une course non-stop, à une expansion illimitée de l'action et de la production, une course imposée, car s'arrêter, dans le système économique en mouvement, signifierait immédiatement reculer, sinon être sapé et renversé. Dans ce mouvement, qui n'est pas du 'militantisme' mais de l'agitation pure et simple, l'économie enchaîne des milliers et des milliers de travailleurs, comme le grand entrepreneur (...) "[15].

Extrêmement intéressant est également le parallèle qu'Evola établit entre l'impératif "auto-administré" du travail de l'entrepreneur capitaliste et celui affirmé au niveau collectif dans les systèmes socialistes : tous deux sont des contraintes et des déviations du sens du travail, sauf que le premier fonctionne sur des principes "démocratiques" d'auto-intoxication, tandis que le second bénéficie d'organes étatiques impitoyables pour le faire respecter :

"Si le grand entrepreneur se consacre entièrement à l'activité économique, en en faisant une sorte de drogue - ce qui est d'une importance vitale pour lui [16] - il le fait en raison d'une autodéfense inconsciente car s'il s'arrêtait, il verrait le vide autour de lui - une situation analogue, dans les idéologies du camp opposé, correspond à une sorte d'impératif éthique [17], avec son alternative d'anathèmes et de mesures absolument impitoyables pour quiconque comprend de relever la tête et de réaffirmer sa propre liberté par rapport à tout ce qui est travail, production, rendement et enfermement social" [18].

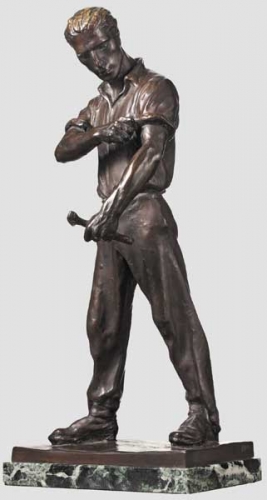

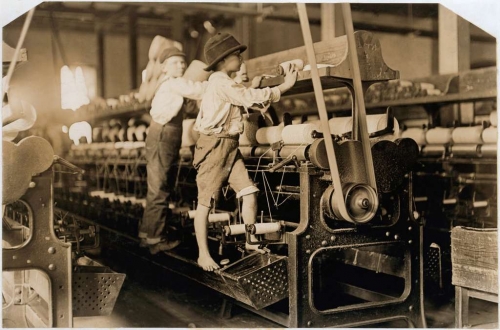

Outre le mouvement aveugle, la dynamique infinie évoquée plus haut, l'économie moderne bénéficie également, selon Evola, d'un courant de sanctification du travail, d'une " superstition moderne du travail ", comme il l'appelle, propre à la fois au système capitaliste et à l'alternative de gauche. Dans l'ère économique, dit Evola, toute sorte d'activité est conçue sous forme de travail. Le travail n'est plus un moyen de satisfaire les besoins, mais devient une fin en soi, est absolutisé comme tel et s'étend sans contrôle à toutes les formes d'existence humaine. Le travail doit désigner les activités inférieures de l'espèce économique. Tout ce qui se passe en dehors du travail est une action. Or, si les civilisations normales tendent à donner au travail même un aspect d'action, d'"art" (et Evola se réfère encore à l'ancien monde des corporations), aujourd'hui les actions les plus nobles sont confiées à la dimension inférieure du "travail". En bref, au lieu que le travail devienne de l'art, l'art est dégradé au niveau inférieur du travail.

Et il est d'autant plus étrange de glorifier le travail aujourd'hui que même l'ancien travail, plus varié, plus "artistique", plus élaboré, est devenu aujourd'hui, par la mécanisation et la robotisation, quelque chose de totalement artificiel. Dépouillé de tout élément artistique ou de toute compétence particulière, divisé et soumis à des recettes toutes faites, dans la sphère de la cybernétique, le travail est aujourd'hui plus glorifié que jamais. La question est la suivante : quel travail est digne de louanges, alors que l'élément même du travail est remis en question, remplacé par des systèmes robotisés produisant des efforts ?

Evola va jusqu'à recommander l'abandon total de ce démonisme de l'économie, et donc la diminution drastique des forces et des performances économiques au nom d'une liberté intérieure d'ordre supérieur. Il croit également à la redécouverte du concept d'autarcie, parallèlement à celui d'austérité, à la fois au niveau individuel et, surtout, au niveau de l'État collectif. Il préfère l'austérité nationale à la collaboration hégémonique dans les relations internationales. En d'autres termes, un isolement économique face au rouleau compresseur des forces du "progrès" économique, au nom d'une liberté de conscience que la prospérité et l'engagement dans la réalité économique moderne peuvent mettre en péril :

"Ici, l'autarcie (s. a.) peut être un précepte éthique, car il doit en être de même, tant pour un individu que pour un État, qui pèse davantage dans la balance des valeurs : mieux vaut renoncer aux plaisirs de l'amélioration des conditions sociales et économiques générales et adopter, le cas échéant, un régime d'austérité (s. a.). a.), plutôt que de nous jeter à la merci d'intérêts étrangers, plutôt que de nous laisser impliquer dans les processus mondiaux d'hégémonie effrénée et de productivité économique destinés à frapper ceux qui les déclenchent lorsqu'ils ne trouvent plus d'espace suffisant" [19].

Le corporatisme et la possibilité de ré-hiérarchiser la société

Evola opine, comme nous l'avons vu, que l'économie moderne exerce un véritable "démon" dans le monde occidental (mais pas seulement dans le monde occidental, pourrait-on ajouter !), et que le retour à une situation mondiale normale passe par l'élimination de ce démon. Ainsi, l'économie doit être "freinée et ordonnée" afin que ses effets dévastateurs ne se manifestent plus avec autant de fureur. Bien sûr, la solution ne réside pas uniquement ici, mais Evola passe en revue pour le moment les moyens dits extérieurs qui doivent entrer en jeu pour que le monde redevienne normal. Il a parlé des forces internes qui doivent être mises à contribution au chapitre VI.

Tout d'abord, le philosophe italien ne croit plus à la régulation des choses par lui-même. L'économie ne peut plus être mise sur un cours normal par ses propres forces. Au contraire, si l'on prend en compte la recette classique de l'économie moderne, on peut dire que le développement intrinsèque de l'économie menace de plus en plus d'autres domaines de la vie humaine (la politique et, en général, ce que l'on appelle la vie sociale, ou les liens sociaux naturels entre les personnes). Ces derniers sont définitivement menacés par la marée du démon économique, d'où la nécessité d'une intervention extérieure (de la sphère politique, en supposant que la politique puisse encore intervenir - à l'époque où il écrivait, Evola était apparemment optimiste à ce sujet !)

Examinons les prémisses fondamentales qui doivent être poursuivies dans cette intervention :

"Les prémisses fondamentales sont les suivantes : l'État, incarnation d'une idée et d'un pouvoir, constitue une réalité supérieure au monde de l'économie - et deuxièmement : la primauté de l'instance politique sur l'économique et, on peut dire, sur l'économico-social" [20].

Evola se réfère négativement aux idées gauchistes de la lutte des classes, qu'il estime dépassées, et appelle à un retour aux principes de l'organisation corporative de l'économie (ce qu'il appelle "l'héritage traditionnel").

La caractérisation générale du penseur du type d'organisation corporatif de l'économie (et pas seulement de l'économie, car le monde corporatif fait partie intégrante du monde traditionnel du Moyen Âge - nous verrons dans quel sens le Moyen Âge est spirituellement représenté dans les corporations) est la suivante :

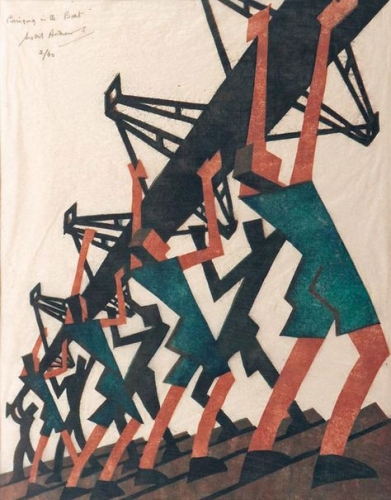

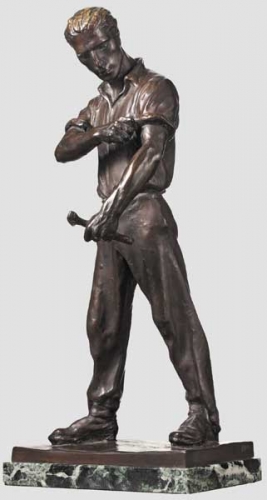

"L'esprit fondamental du corporatisme est celui de la communauté de travail et de la solidarité productive qui reposait principalement sur l'idée de compétence, de qualification et de hiérarchie naturelle ; tout cela avait en commun le style de l'impersonnalité active, du désintéressement, de la dignité" [21].

Quelques concepts sont fondamentaux pour cette caractérisation, et il vaut la peine d'y revenir pour renforcer les idées d'Evola.

Premièrement, la communauté de travail et la solidarité productive. Ces deux concepts sont liés à l'idée de communauté ainsi qu'à l'idée de solidarité. Le travail communautaire et la solidarité productive sont en effet de très bonnes approximations de l'esprit économique dans lequel se déroulait la vie des entreprises. Nous pourrions dire que ces sociétés étaient des formules économiques dans lesquelles la solidarité prévalait, ou des communautés de travail (économiques). Comme on peut le constater, les deux termes de l'équation de l'entreprise sont la vie économique et la vie communautaire. L'économie était doublée par la vie communautaire ou la solidarité, et la communauté était établie au-dessus de tout aspect concret de la vie productive, que nous pourrions classer aujourd'hui parmi les éléments économiques. Les deux termes de l'équation étaient inséparables. On ne peut comprendre l'esprit de la société que si l'on reconnaît cette double genèse ou double manifestation de la forme sociétaire, à savoir les dimensions économique et communautaire, qui sont indissociables. Deuxièmement, nous devons insister sur l'idée de compétence, de qualification et de hiérarchie naturelle.

Ces idées ne sont pas nécessairement nouvelles, et elles ne sont pas non plus totalement exclues du périmètre de la vie économique actuelle. Cependant, les différences par rapport aux significations médiévales (c'est-à-dire originaires-corporatives) sont énormes, et nous devons donc les souligner afin de mieux comprendre ce qu'Evola veut dire quand il les mentionne.

Aujourd'hui encore, nous parlons de compétence, mais la compétence d'aujourd'hui n'a rien à voir avec la hiérarchie naturelle, qui conclut l'énumération d'Evola. La qualification d'aujourd'hui n'est pas non plus le résultat d'une hiérarchie librement consentie, c'est-à-dire librement inscrite dans le périmètre des qualités reçues, données par la divinité à un homme. On considère aujourd'hui que la simple volonté d'auto-amélioration professionnelle de l'homme, qui se manifeste par une détermination à apprendre toute sa vie (ce qu'on appelle l'éducation tout au long de la vie) et à obtenir toute sa vie la preuve de qualifications de plus en plus strictes [22] (par toutes sortes de diplômes, certificats d'études, doctorats et maîtrises à la limite du spécieux), Aujourd'hui, comme je le disais, cette volonté humaine presque incontrôlable ne peut plus accepter l'idée d'une hiérarchie naturelle au sein des professions, une hiérarchie qui ne tient pas nécessairement compte des qualifications humaines, mais aussi de la grâce professionnelle, des dons de Dieu et, en général, d'une foule d'éléments qui dépassent la capacité prédictive et le contrôle de l'homme. Bien que les professions d'aujourd'hui ne puissent pas être complètement désacralisées, le degré d'anthropologisation est si élevé que les personnes exerçant ces professions se croient les seuls architectes de leur carrière et de leur vie professionnelle. Dans la vie professionnelle de l'entreprise, au contraire, le système hiérarchique était considéré comme correct, car les gens admettaient en principe une supériorité des supérieurs au sein de l'entreprise, qu'ils ne cherchaient pas à disloquer ou à raccourcir à tout prix, que ce soit par l'auto-amélioration ou par des moyens professionnellement peu orthodoxes. Cela s'est produit (et c'est là un élément essentiel de la vie économique ancienne que nous devons toujours garder à l'esprit) parce que ceux qui se trouvaient dans les rangs inférieurs de la hiérarchie ne voulaient pas monter plus haut à tout prix, et le résultat a été que les gens se sont sentis libres de l'auto-préservation de la parvenuisme (nous pouvons l'appeler par euphémisme la croissance de la carrière), une situation qui, en fait, les rendait fondamentalement libres, comme Evola l'a déjà souligné. Cette liberté trouve son origine dans ce dépassement du paradigme actuel de la concurrence (le vieux monde économique n'admet pas l'idée de concurrence, qui apparaît très tard et devient dominante avec la domination de l'esprit anglo-saxon), l'économie ou la profession étant le lieu de la libération des frustrations de la concurrence, et non le lieu de leur manifestation maximale, comme c'est le cas aujourd'hui.

Donc, une liberté générale, une acceptation (du fait de cette liberté vis-à-vis de..., donc de l'absence de l'élément contraignant) de la hiérarchie professionnelle, une amélioration professionnelle dont l'horizon est le métier lui-même et non le profit matériel ou symbolique, comme on dit aujourd'hui, à quoi s'ajoute, évidemment, la dernière partie de la caractérisation d'Évian, à savoir l'impersonnalité active, le désintéressement et la dignité.

La liberté générale qui planait sur la vie économique des entreprises garantissait ce style d'impersonnalité active. Qu'est-ce que cela signifie ? Les gens ne se sont pas assis sur eux-mêmes comme base de l'activité économique productive. Ce ne sont pas eux qui produisent, ce qui ne se traduit pas par un détachement substantiel du travail ou de son produit final, bien au contraire ! Un homme trop impliqué, en tant qu'ego, dans le processus de travail, peut imprimer une marque trop personnelle, et en ce sens nuisible, au processus productif. Aujourd'hui, alors que l'idéologie qui entoure vaguement l'activité économique parle toujours de la personnalisation des produits ou de l'implication personnelle du travailleur dans la fabrication (ces attributs ne sont que le reflet de l'impersonnalité générale qui régit tous les actes économiques de l'homme moderne !), il faut rappeler le sens personnaliste de la non-implication personnelle moderne et égoïste dans la vie économique. Le coupable médiéval se retirait de l'acte productif précisément pour laisser le produit vivre plus pleinement. Il ne se considérait pas comme l'auteur absolu du produit, mais seulement comme le canal de communication entre la divinité créatrice (au sens générique du terme) et les forces de fabrication, strictement artisanales, qui se trouvaient dans son corps et son esprit. Sans être aveuglé par sa propre activité, l'artisan était néanmoins présent de tout son être spirituel et organique dans l'acte de production, car il était conscient du caractère transpersonnel de l'acte qui était (aussi) réalisé avec son aide. Ce caractère transpersonnel, pressenti et souhaité par le travailleur, était la clé du succès. C'est précisément ce caractère qui confère à l'acte créateur la liberté dont parle Evola, ainsi que la dignité et le désintéressement. Le désintérêt ici ne se réfère pas à l'ignorance de l'acte créatif, évidemment, mais a trait à ce qu'on appelle aujourd'hui l'intérêt purement commercial. Breslau n'était pas contraint, par l'ensemble du contexte de la vie économique dans lequel il travaillait (et que j'ai exposé plus haut), d'obéir à une commande venant du marché, c'est-à-dire à un élément extrinsèque à l'acte créateur lui-même. Le désintéressement est donc voisin de la liberté, mais aussi de la dignité. Ils se poursuivent et se renforcent mutuellement, en tant qu'éléments d'une même famille spirituelle. Ni lié intérieurement (nous avons vu que les hiérarchies étaient soutenues intérieurement par la croyance de l'homme en la supériorité de certains de ses semblables), ni lié extérieurement (car aucun intérêt économique ou comptable ne le tenait, et le marché ne " sanctionnait " pas les guildes), le guilde pouvait donc rester digne et désintéressé. Son seul intérêt était le respect du consommateur, sa satisfaction (bien qu'il soit bon de savoir maintenant que cet élément n'était pas exacerbé comme il l'est aujourd'hui - à son tour, la satisfaction du client-consommateur n'avait pas une importance aussi aveugle qu'aujourd'hui, car les consommateurs n'étaient pas aussi soucieux qu'aujourd'hui d'être satisfaits - mais c'est une discussion que nous allons reporter pour le moment) et, peut-être, des autres membres de la guilde ; d'où le sens de la hiérarchie.

Cet univers économico-spirituel jette sur l'ancienne économie une lumière différente de celle que l'on voit habituellement aujourd'hui.

Bien sûr, d'autres choses sont également différentes. Evola n'oublie pas de mentionner, par exemple, l'interdiction qui s'exerçait dans le domaine de la publicité :

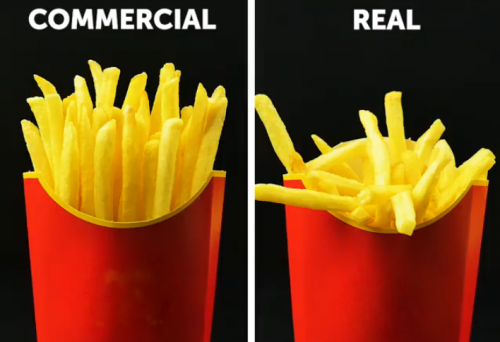

"Il paraîtra étrange à nos contemporains que parmi ces principes ait opéré, jusqu'à un certain point, la condamnation de tout ce qui correspond à la publicité moderne avec ses tromperies, parce qu'elle était considérée comme un moyen déloyal d'abattre les concurrents, qu'il fallait cependant combattre en attirant honnêtement l'acheteur par des produits de la meilleure qualité" [23].

En effet, la publicité moderne, avec son cortège de tromperies, était interdite dans l'ancien temps. Depuis Platon, nous savons que la publicité n'avait pas le droit d'être bruyante sur le marché, que les marchands n'avaient pas le droit de changer le prix d'un produit le même jour (c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas spéculer sur la forte demande d'un produit en essayant d'en augmenter le prix), et qu'ils ne pouvaient pas non plus crier haut et fort les qualités des marchandises (elles devaient parler pour elles-mêmes, de se présenter - c'était le principe fondamental qui interdisait la publicité, alors qu'aujourd'hui, comme nous le savons bien, le coût de la publicité de tout produit est énorme, et la publicité n'est souvent pas couverte par les qualités du produit) [24].

Evola mentionne, en passant, qu'une telle situation économique, dans laquelle la propriété des moyens de production et du capital (laissée aux mendiants juifs, mais insignifiante dans l'ensemble du système) ne comptait pas, aura changé après la soi-disant révolution industrielle, après le troisième pouvoir et après la "prise de contrôle de l'économie par les Juifs". Peut-être, dans le sillage des théories de Werner Sombart, serait-il plus juste de parler de changement de sens de l'économie moderne, qui semble avoir pris les traits de l'ancienne économie karmique représentée par les marchands juifs. Bien sûr, c'est un débat sans fin de savoir dans quelle mesure les Juifs ont "gâché" les anciens modèles économiques médiévaux (Sombart admet que l'économie moderne est, en tant que style, d'un modèle juif, sans exagérer sa critique sur ce point [25]) ou simplement l'évolution impénétrable de l'économie moderne aurait suivi le même cours sans la contribution de l'élément juif.

Nous savons que le régime fasciste italien a tenté de réorganiser l'économie et l'État selon des lignes corporatistes, mais Evola estime que le processus n'a pas été assez bien pensé, car " l'unité du travail n'a pas été reconstituée à l'endroit où elle avait été détruite par la tromperie capitaliste d'une part, et par le marxisme d'autre part, c'est-à-dire à l'intérieur de chaque entreprise ou complexe d'entreprises, mais à l'extérieur, dans un système bureaucratique-étatique, avec des organes souvent réduits à de simples superstructures encombrantes" [26].

Nous savons que le régime fasciste italien a tenté de réorganiser l'économie et l'État selon des lignes corporatistes, mais Evola estime que le processus n'a pas été assez bien pensé, car " l'unité du travail n'a pas été reconstituée à l'endroit où elle avait été détruite par la tromperie capitaliste d'une part, et par le marxisme d'autre part, c'est-à-dire à l'intérieur de chaque entreprise ou complexe d'entreprises, mais à l'extérieur, dans un système bureaucratique-étatique, avec des organes souvent réduits à de simples superstructures encombrantes" [26].

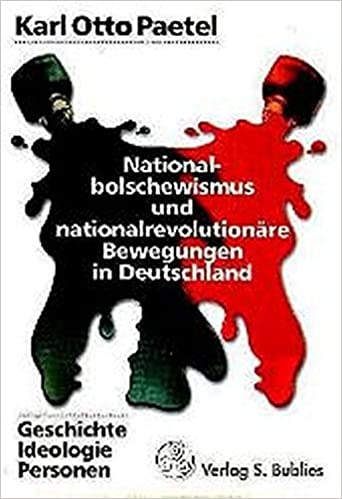

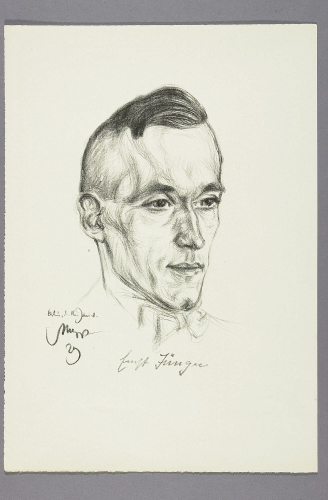

En revanche, l'auteur italien estime que, dans le cas du national-socialisme allemand, la législation du travail était bien mieux adaptée à l'objectif de renaissance de l'esprit d'entreprise. L'esprit du corporatisme traditionnel a été reflété "dans une certaine mesure" par cette législation du travail. Il convient de noter que, si le national-socialisme est réputé s'être rapproché de l'idéal-type de l'ancien corporatisme, il n'a pas non plus réussi à en restituer pleinement l'esprit.

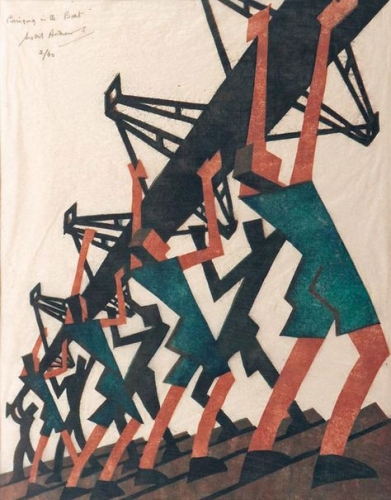

Ainsi, les chefs d'entreprises allemandes (Betriebsführer) assument ouvertement une responsabilité particulière, en tant que véritables leaders, et le reste des travailleurs forment la "suite" (Gefolgschaft) des premiers, parmi lesquels il existe une solidarité garantie et protégée par diverses mesures [27]. Parmi les mesures prises figure notamment la réduction de l'appétit pour la poursuite de l'intérêt individuel : le travailleur, comme le patron, est tenu d'être solidaire de la situation de l'entreprise, du contexte de l'ensemble de l'économie nationale, voire du contexte économique mondial. Cette réorientation de l'intérêt individuel vers le contexte général, et la soumission qui en résulte de l'intérêt individuel aux possibilités du contexte général, est en effet une réorientation fondamentale du sens par rapport à l'esprit excessivement utilitaire de l'économie moderne [28].

En conclusion, dit Evola, ce qu'il faut, au niveau du travailleur ordinaire, c'est une déprolétarisation du travailleur (signifiant ici l'élimination de la racine conflictualiste de sa conscience productive) et, au niveau de l'élite économique, du capitaliste, la dénonciation du type de capitaliste-rentier, spéculateur ou simplement insouciant (celui qui ne sait plus d'où viennent les dividendes, car il est trop occupé par une vie mondaine "fastidieuse").

Outre le retour au type du capitaliste-entrepreneur, maître des moyens techniques et productifs et plein d'initiative, respecté par les travailleurs et entièrement dévoué à son entreprise, Evola pense qu'il faut redécouvrir la fonction politique de ce capitaliste sui generis. Ce faisant, il revient sur le thème majeur de la relation entre l'économie et l'État [29]. Mais avant de poursuivre sur le fil d'une telle relation, il fait quelques observations sur l'évolution des conditions purement matérielles du travail depuis la révolution industrielle.

Les difficultés que pose la mécanisation croissante du travail pour un retour à l'esprit du corporatisme médiéval sont extrêmement grandes :

"Dans les variantes de travaux essentiellement mécaniques, il est très difficile de conserver le caractère d'"art" et de "vocation", et la possibilité que le résultat de ce travail porte l'empreinte de la personnalité. D'où le danger pour le travailleur moderne de considérer son travail comme une simple nécessité [30] et son exécution comme la vente de marchandises à des étrangers en échange d'une grosse somme d'argent, et d'où la disparition des relations vives et personnelles qui existaient entre patrons et artisans [31] dans les anciennes corporations, voire dans de nombreux complexes corporatifs du début de la période capitaliste.

Quelle est la solution à cette contrainte mécanique-objectif ? La réponse d'Evola n'est pas très éclairante. Il appelle à l'émergence d'un nouveau type d'homme (une expression qui peut sembler ridicule à ceux d'entre nous qui ont entendu tant de fois parler de l'émergence d'un "homme nouveau" sous le régime communiste athée [32]), dont le principal trait moral est un esprit de sacrifice sans égal et une capacité à résister aux intempéries de l'histoire également sans égal. C'est le type du combattant, transféré à l'économie, un type qui se laisse dans l'anonymat total, se sacrifiant par l'usurpation d'identité au nom de la cause commune : "Il faudrait que l'anonymat et le désintéressement typiques de l'ancien corporatisme réapparaissent sous une forme nouvelle, hautement concentrée et lucide, dans le monde de la technologie et de l'économie" [33].

La question est de savoir d'où doit venir l'élan de cette émergence ? Quelles sont les forces qui la déterminent ? Le monde de la technologie et des machines "monstrueuses" est-il capable d'"arracher" un tel type d'homme à la nature ? Car il est bien évident que l'homme seul (en tant qu'"animal politique", c'est-à-dire en tant que législateur et dirigeant politique, ou en tant que père de famille, en tant qu'éducateur, ou même en tant qu'homme religieux et seulement religieux, en tant que croyant sans préoccupation économique) ne peut pas réaliser un tel changement anthropologique. L'homme religieux seul, l'homme politique seul, l'homme de la famille seul ne peuvent agir sur l'économie et la technologie démoniaques pour remplir un profil comme celui de l'ancien breslach. Il faut accepter le défi du machinisme moderne, croit Evola, pour réussir. Le philosophe italien estime que c'est le type de combattant qui se cache derrière le caractère de l'ancien membre des guildes. Notre opinion ne coïncide pas tout à fait ici avec celle d'Evola, en ce sens que nous ne croyons pas que ce type de combat archaïque-aristocratique soit suffisant pour arriver au fidèle représentant de l'esprit des guildes ; nous pensons que l'esprit chrétien de sacrifice adressé à Dieu et non aux valeurs aristocratiques antérieures au christianisme était également pleinement présent chez le membre des guildes. Nous utilisons ici le terme archaïque-aristocratique dans le sens du monde de la Tradition dont parle souvent Evola [34], un monde antérieur dans le temps et dans l'esprit au christianisme. Un monde d'une expérience spirituelle qui inclut le christianisme, mais ne s'y réduit pas, mais, au contraire, le dépasse quelque peu en ancienneté et en grandeur (implicite). Pour en revenir aux idées d'Evola, disons qu'il admet que "les épreuves des machines et des processus industriels développés jusqu'à des dimensions monstrueuses peuvent être plus difficiles à surmonter pour l'homme ordinaire que les expériences de la guerre, car même si dans cette dernière la destruction physique est à chaque tournant, un ensemble de facteurs moraux et émotionnels fournit à l'individu un soutien qui fait largement défaut sur le front gris et monotone du travail dans le monde moderne" [35].

Ce passage mérite d'être commenté, car ici coexistent deux hypothèses opposées sur les effets possibles du machinisme sur la morale de l'homme moderne, et sur les effets des guerres anciennes (aristocratiques) sur la morale des gens du passé. Evola pousse discrètement l'hypothèse qu'il est possible que l'environnement déshumanisant du machinisme soit un défi suffisamment grand pour l'homme moderne pour franchir la frontière dans la zone d'un héroïsme déterminé par le mécanisme. Il est clair que les guerres anciennes, dans lesquelles la souffrance physique était partout présente, ont déterminé, dans une certaine mesure, le type de guerrier, le type de héros, réclamé par Evola. "Les "guerres" d'aujourd'hui, menées avec la monstruosité inhérente à la mécanique moderne, vont-elles conduire à l'émergence d'un héros adapté à notre époque ou, au contraire, compte tenu de l'absence d'éléments moraux qui se glissaient dans les anciennes guerres (et qui n'apparaissent plus maintenant), une espèce va-t-elle naître de la même aire monstrueuse, sans rapport avec l'héroïsme du passé ? La question est de savoir ce qui détermine l'héroïsme, la monstruosité des guerres (auquel cas le monstre machiniste peut conduire à l'héroïsme) ou, au contraire, la morale interstitielle des anciennes guerres (auquel cas le machinisme ne sera pas propice à l'héroïsme, mais au contraire) ? Il est difficile de répondre à cette question, évidemment. Le texte d'Evola est également abscons. Il est difficile de dire ce que le philosophe pense des nouvelles guerres de l'homme moderne et de leurs effets sur la moralité du monde. Le fait que les guerres modernes soient plus difficiles à surmonter parce qu'elles sont dépourvues de toute trace d'humanité peut être interprété comme un avantage (dans le sens d'une plus grande exigence et d'un plus grand défi pour l'homme) ou, au contraire, comme un désavantage (l'homme, submergé par la technologie, n'a plus aucune référence morale à assimiler, au moins par imitation-imprégnation).

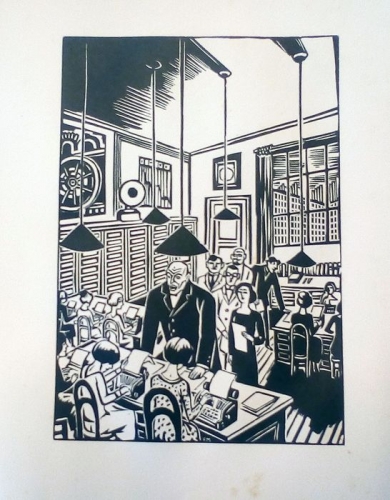

Evola passe ensuite en revue quelques moyens concrets possibles d'organiser les entreprises par le biais de ce que l'on appelle la socialisation, c'est-à-dire en impliquant les travailleurs dans le processus de travail. Habituellement, la politique appliquée était celle du partage des bénéfices, mais cela peut avoir l'effet pervers de transformer l'entreprise en un instrument utilitaire-individualiste, sans rapport avec la responsabilité morale. C'est pourquoi Evola pense qu'il est nécessaire de partager (socialiser) les pertes que l'entreprise peut faire avec les travailleurs. Enfin, une autre solution serait que les travailleurs participent à la propriété des entreprises, et pas nécessairement au partage des bénéfices. Cette dernière solution semble au philosophe italien encore plus appropriée, puisqu'elle détruirait la colonne vertébrale du marxisme (le marxisme est l'une des cibles favorites des attaques eivoriennes). Evola est réticent à l'idée de voir les travailleurs impliqués dans la prise de décision au niveau technique de l'entreprise (en raison de ce qu'il appelle "l'ésotérisme" des fonctions techniques dans le monde moderne), l'exemple classique étant la "prolétarisation" de l'économie soviétique. Après une période pendant laquelle les grandes décisions étaient prises au niveau inférieur des "comités d'usine", ces comités ont perdu au fil du temps toute signification et toute efficacité, de sorte que la direction des usines est revenue à une élite technique spécialisée. Evola note un point intéressant après avoir donné cet exemple. Il affirme que "c'est la même chose qui, par le cours même des choses, se produira toujours à l'époque moderne" [36].

Nous soulignons cette affirmation et la relions également à l'idée de l'ésotérisme de la technique moderne, également mentionnée précédemment par le philosophe italien, afin de mettre en évidence un problème vraiment sérieux qui, à notre avis, représente l'un des obstacles les plus importants, sinon le plus important, à un retour à l'esprit de normalité de l'ancien corporatisme.

Cet élément clé est l'ésotérisme même de la technologie moderne dont parle Evola, la nature hautement spécialisée des fonctions techno-économiques du monde moderne, qui empêche brutalement l'émergence d'un esprit économique ouvert, moral et partagé par tous les peuples. Le caractère abscons de la technologie moderne n'est plus compatible avec l'idée communautaire du corporatisme, ni avec l'idée chrétienne qui animait les relations de travail et de vie des guildes antiques et médiévales. Au contraire, un tel caractère ésotérique est propice à une sorte de néo-paganisme d'entreprise sui generis, qui est en pleine évidence dans le monde moderne.

Ainsi, les entreprises modernes travaillent de plus en plus avec l'idée de confidentialité, voire de secret total. Les recettes de fabrication et les bases de données d'une entreprise sont étroitement protégées et sont, en fait, bien plus importantes que les personnes qui les alimentent. Les personnes peuvent changer, mais les plans (programmes de gestion, etc.) sont sacro-saints. Les nouveaux modèles de gestion préconisent justement l'émergence d'un nouveau type d'entreprise dans lequel les personnes sont interchangeables et le système fonctionne sans entrave, au-delà de l'afflux de main-d'œuvre. Dans de telles entreprises, qui se débarrassent pratiquement des personnes (au sens où elles peuvent les remplacer à tout moment, comme des machines), où les relations de travail sont également soumises au même caractère ésotérique et individualisant (chacun travaille pour soi, les salaires sont confidentiels, personne ne connaît la vie personnelle de quiconque, sauf ce qu'il veut bien savoir, etc.), il est très difficile d'imaginer comment restaurer l'ancien caractère ouvert et communautaire de l'entreprise. N'oublions pas que les anciennes guildes étaient avant tout des systèmes éducatifs, qui accueillaient des apprentis-ouvriers dès leur plus jeune âge (13-15 ans) et dans lesquels l'autorité de l'artisan était principalement familiale-religieuse, puisqu'il était le futur parrain de l'apprenti ou (plus tard) de l'apprentie. Une telle structure économique n'est plus possible dans le monde moderne, où, d'une part, les entreprises sont devenues, dans certains cas, de véritables mastodontes industriels (de nombreuses usines comptent des milliers d'employés, qui ne se connaissent évidemment pas) et, d'autre part, le caractère abscons de la technologie qui est à l'œuvre dans ces entreprises supprime pratiquement le temps qui était autrefois consacré aux relations morales entre les personnes. Aujourd'hui, l'éducation des anciennes guildes est remplacée par une formation rapide sur le tas, par la "transformation" du travailleur en termes de connaissance des règles de protection du travail ou des procédés de fabrication. Ces derniers, à leur tour, sont réalisés au niveau mécanique. Le travailleur n'est plus un artisan, mais un mécanisme de plus dans un processus général, automatisé, de production de masse. Il appuie sur un bouton et les produits apparaissent dans les machines. Tous ces éléments de l'entreprise moderne (et il y en a d'autres aussi, comme ceux qui concernent le processus de post-production, c'est-à-dire les ventes) font que le monde économique moderne a presque complètement perdu le sens des anciennes corporations, le sens de la communauté et de la moralité.

L'un des thèmes favoris d'Evola est la relation entre l'économie et l'État. Cette fois plus appliqué, il estime que l'État doit intervenir dans les processus économiques afin de limiter les luttes extrêmement dures entre les grands monopoles - à savoir le monopole des biens et des matériaux, le monopole de l'argent (banques, spéculation boursière, etc.) et le monopole du travail (groupes syndicaux, syndicats, etc.). ) : "En particulier, il est de la plus haute importance à l'époque actuelle que le processus contre le capitalisme corrompu et nuisible soit dirigé d'en haut, c'est-à-dire que l'État prenne l'initiative de combattre impitoyablement ce phénomène et de ramener les choses à leur état normal (...)" [37].

Ici, malgré l'orientation différente de la philosophie économique qu'il affiche, le philosophe italien est extrêmement pertinent pour les préoccupations et les inquiétudes qui se manifestent aujourd'hui dans l'économie roumaine. Aujourd'hui encore, nous parlons jusqu'à saturation de la lutte contre la corruption, de la corruption au sein du système économique, notamment dans le contexte de l'intégration de la Roumanie dans les structures européennes. Malheureusement, ce que nous ne savons pas précisément dans le cas de la Roumanie, c'est si l'État roumain dispose encore des leviers appropriés pour combattre le capitalisme corrompu par le haut, comme le propose Evola, ou si, au contraire, ce capitalisme a réussi à s'infiltrer si profondément dans l'arène politique que l'État lui-même est devenu, comme certains le pensent, mafieux. Nous ne savons pas si la politique a encore l'autonomie nécessaire pour nettoyer le système économique des éléments corrompus. Le problème de la fusion entre la politique et l'économie (en fait, de la monopolisation de la politique par l'économie) est en effet l'un des grands sujets de préoccupation actuels, et pas seulement en Roumanie [38]. Ce problème conduit également à la révélation d'une différence fondamentale entre l'esprit de l'économie corporatiste et celui de l'économie moderne. L'économie d'entreprise était organiquement soumise à l'État. La politique était au-dessus de l'économie, et les guildes, comme nous le savons, devaient prouver leur capacité à défendre (même au prix de leur vie) les citoyens. Ils étaient tenus de maintenir les murs défensifs des bourgs, ils devaient fournir un certain nombre de soldats en cas de conflit armé, etc [39]. En un sens, ils étaient totalement dépendants du pouvoir politique. Mais dans un autre sens, leur vie était beaucoup plus libre qu'aujourd'hui de toute interférence politique. Aujourd'hui, alors que l'économie et la politique ont fusionné de manière floue, que les partis politiques reçoivent des fonds d'hommes d'affaires qui parrainent l'ensemble du spectre politique, l'idée d'autonomie, comme celle de dépendance, n'a plus de sens. On dit que l'économie a envahi la politique et que la politique n'est plus autonome. Mais par la même occasion, la politique a envahi l'économie, et les partis politiques interfèrent sérieusement avec la vie économique [40], surtout dans le secteur public, où les nominations aux postes sont faites sur la base de l'affiliation politique (fausse, déclarée et hypocrite). L'idéologisation excessive de la politique jette également une ombre sur l'économie. En pratique, les fonctions économiques parasitent les fonctions politiques, mais l'inverse est également vrai, à savoir que les fonctions politiques parasitent les fonctions économiques. Ainsi, le corps social est totalement aliéné à l'idée de hiérarchie, ce qui ne peut que nuire à la vie sociale dans son ensemble.

Pour Evola, le pouvoir politique doit être libéré de toute forme de contrainte, d'abord de la contrainte du capitalisme, puis de la contrainte de l'économie [41].

Le système imaginé par Evola (notons que notre auteur n'avance jamais de solutions définitives, mais seulement des solutions hypothétiques, au niveau des principes généraux) peut même, à un moment donné, prendre des traits de l'ancien système féodal. Plus précisément, la relation entre les activités économiques et le pouvoir politique pourrait revêtir cet aspect :

"Ce qui, dans le système féodal, était l'octroi de terres et d'une juridiction ou d'une souveraineté partielle correspondante, équivaudrait en économie à la reconnaissance par l'État d'entités économiques de droit privé réalisant certaines tâches de production, avec une large marge de libre initiative et d'autonomie [42]. Cette reconnaissance impliquerait, en cas de besoin, une protection, mais aussi, comme dans le régime féodal, un engagement correspondant de 'fidélité' et de responsabilité envers le pouvoir politique, l'établissement d'un 'droit éminent', même si son exercice est limité aux cas d'urgence et de tension particulière" [43].

De cette façon, la société moderne aura retrouvé le visage hiérarchique d'antan et, surtout, elle sera passée du stade décadent de l'ère bourgeoise à une condition intermédiaire dans laquelle l'ethos du guerrier est à nouveau visible. Ces considérations sont étroitement liées à la philosophie générale de l'histoire à laquelle Evola est très attaché [44]. Il est donc bon de citer ces mots, car l'esprit authentique de l'auteur s'y révèle :

"La fin ultime de l'idée corporative, ainsi comprise, serait l'élévation effective des activités inférieures, liées à la production et à l'intérêt matériel, au niveau immédiatement supérieur dans une hiérarchie de qualité, c'est-à-dire au niveau économique-vital ; dans le système des anciennes castes, ou " classes fonctionnelles ", un tel niveau était représenté par la caste des guerriers, supérieure à la caste des riches bourgeois ou à celle des ouvriers. Il est maintenant évident que, avec la pénétration du système dont nous avons parlé [45], le monde de l'économie refléterait l'ethos clair, viril et personnalisé, propre même à une société basée non pas sur le type général du "marchand" ou de l'"ouvrier", mais comme caractère et disposition générale en termes analogues sur le type du "guerrier". Elle constituerait le principe d'une récupération" [46].

Notons que l'intérêt majeur du philosophe italien pour cette présentation des sociétés n'était pas économique. Ce n'est pas l'augmentation de la production économique, ni l'élimination ou la réduction importante de l'anomie au sein de la société (c'est-à-dire un intérêt, disons, sociologique, assumé par E. Durkheim dans la célèbre préface à la deuxième édition de la Division du travail social [47]), mais la restauration d'un système hiérarchique au sein de la société, donc le réexamen des bases structurelles de la société qui est le désir exprès de l'auteur italien. Nous devons reconnaître que la grandeur d'une théorie réside également dans la portée de ce désir.

L'intérêt majeur de ces idées évolutionnistes réside dans le fait qu'elles nous font croire que le retour à l'ancien esprit d'organisation de la vie économique peut conduire à la restauration de la dignité de la société, dans la perspective d'une échelle de valeurs éternelle, sans rapport avec le moment historique concret. Car, du point de vue de J. Evola, la caste des travailleurs est inférieure à la caste des guerriers, quel que soit le nom spécifique que ces castes portent dans l'histoire, qu'on les appelle prolétaires et soldats, ou bourgeois et mercenaires, etc. Ce qui est également important, c'est une autre chose, plus difficile à saisir, à savoir qu'il est possible pour une société de se rétablir dans cette hiérarchie idéale au moyen de changements dans les castes inférieures. En d'autres termes, grâce à l'inférieur, on peut atteindre un esprit supérieur. Par le biais de la caste économique, les travailleurs inférieurs (les breslaii ou prolétaires du moment, qui deviendront des breslaii), il est possible, par le biais de l'esprit d'entreprise, d'atteindre un niveau hiérarchique supérieur, celui des guerriers. Ainsi, les travailleurs ordinaires seront promus au rang de guerriers, à condition qu'ils s'organisent dans un esprit d'entreprise. Le monde moderne ne serait plus soumis à l'éthique déchue du négusteur, du petit entrepreneur, voire du bourgeois suffisant, mais entrerait, avec la restauration du corporatisme, dans la sphère de la dignité, de la responsabilité et de l'esprit de sacrifice caractéristique du guerrier.

Revenant sur les problèmes plutôt techniques de l'organisation corporatiste de l'État, Evola croit en la nécessité de deux chambres d'un parlement sui-generis (éliminant l'inefficace parlement démocratique) : une chambre basse corporative, dont la politique serait éliminée et qui délibérerait sur les questions économiques, et une chambre haute, politique, supérieure, dirait Evola, qui " devrait se concentrer et agir (...) par l'intermédiaire de personnes qui représentent et défendent des intérêts plus qu'économiques et "physiques", c'est-à-dire spirituels, nationaux, de prestige, de pouvoir (...) [48] ".

Il va sans dire que cette dernière chambre ne sera pas désignée par des mécanismes démocratiques mais, comme dans le cas des académies, ses membres devront être élus à vie, selon des règles inaliénables et à la suite de délibérations de nature strictement qualitative. Dans le cas de la première chambre, le système démocratique, un système d'élection mixte, est partiellement accepté.

Cette théorie, au fond très optimiste, bien que fondée sur des observations peut-être excessivement pessimistes (dans l'esprit pessimiste-pessimiste de la Révolte contre le monde moderne d'Evola), nous pousse à chercher dans le passé des solutions pour un retour à la normalité et à les appliquer, ou à essayer de les appliquer au monde "déchu" d'aujourd'hui avec tout notre courage. Son message, enfin, est le suivant : aussi décadent que soit le monde prolétarisé (ou postmoderne, pour parler dans l'esprit de notre temps) d'aujourd'hui, des solutions pour son redressement moral et spirituel peuvent encore être imaginées. Mais ces solutions doivent nécessairement passer par le passé.

Notes:

[1] J. Evola, Les hommes au milieu des ruines. Directives, Ed. Antet, f. a., Bucarest.

[2] J. Evola, Les hommes au milieu des ruines, Orientations, Ed. Antet, Bucarest, f. a., p. 133.

[3] Ibid. p. 134.

[4] Nous citons un recueil d'études et de débats éthiques du régime communiste (Citoyen, société, famille, Politica, Bucarest, 1970), recueil qui traite des relations entre l'économie et la société. Nous verrons que, bien que le langage soit stylisé dans l'esprit communiste, le message de base reste le même que pour le capitalisme. L'orientation fondamentale des deux régimes est matérialiste, économique, productive. Tout se résume à des méthodes "scientifiques" et "rationnelles" (les termes sont adoptés de part et d'autre du clivage idéologique) pour accroître la productivité : "Le progrès technico-scientifique, le fonctionnement sans faille des installations et des machines, l'organisation rationnelle du travail, entraînent des exigences accrues de discipline, d'utilisation judicieuse et efficace du temps de travail. En tant qu'élément constitutif de la discipline de travail, la pleine utilisation du temps de travail n'est évidemment pas une fin en soi, mais vise des objectifs majeurs : la réalisation du plan de production dans tous ses indicateurs, l'amélioration continue de la qualité des produits, l'utilisation judicieuse des machines et des installations, et l'augmentation de leur efficacité, dans le cas de l'industrie" (p. 100). Dans le cas du communisme, les critères économiques deviennent des critères explicitement moraux (dans le cas du capitalisme, le processus est plutôt suggéré, mais le renversement de sens est tout aussi spectaculaire : à partir du milieu, le travail devient la norme morale). Voici encore un échantillon de l'esprit marxiste-économique : " Dans les usines et les établissements, dans les coopératives de production agricole, sur les chantiers, dans les instituts de conception et de recherche, le personnel d'encadrement, les équipes de direction, sont appelés à faire preuve à tout moment d'un haut niveau professionnel, sachant que la bonne marche du travail dépend de ce niveau, qui n'est naturel que lorsque la place de chacun est strictement déterminée. Le critère économique est devenu, par la force des choses, un critère moral ferme (s. ns., C. P.), et son application impose un champ ouvert à la concurrence des valeurs " (pp. 101-102). Ainsi, la morale matérialiste marxiste, comme la morale capitaliste, renonce au transcendant en faveur de l'immanent productif : ce n'est pas Dieu ou un critère spirituel supérieur qui guidera la vie de l'homme, y compris en tant que travailleur, mais l'absolu de la production et le produit matériel brut. Cela explique, par exemple, la littérature fantasmagorique produite par le marxisme, dans laquelle les ouvriers vénèrent les locomotives, les tours et les tracteurs. Voici un exemple concret, également tiré du recueil susmentionné : "Mais il convient de souligner que, malgré l'exploitation de plus en plus cruelle à laquelle elle était soumise dans les conditions de l'ordre capitaliste, notre classe ouvrière a toujours considéré comme l'une des pierres angulaires de son éthique la considération du travail comme un acte majeur de création, comme l'accomplissement suprême de tout ce qu'il y a de plus précieux dans l'être humain (s. a.). Rappelons l'une des plus belles figures de notre littérature consacrée au prolétariat roumain à l'époque de ses grandes batailles révolutionnaires : Bozan, le héros de la nouvelle "Usine vivante" d'Alexandru Sahia. Bien qu'il soit parfaitement conscient d'être un exploiteur, que son travail et celui de ses camarades rapportent d'énormes profits aux capitalistes alors que ses enfants se couchent souvent le ventre vide, Bozan ne peut retenir ce débordement d'enthousiasme lorsqu'une nouvelle locomotive quitte les portes de l'usine : "...Chaque fois qu'une nouvelle voiture sort de l'usine, dès que je la vois sur ses vrais pieds, qu'elle a pris du cœur et qu'elle sort comme ça, comme un tigre qui donne sa première lueur, j'oublie tout et je me réjouis...Vous voyez cette lueur sur la bielle ? Je vous l'ai donné. Ce n'était pas mon devoir, mais je suis descendu de mon pont juste pour polir la bielle. Elle poussera les roues sur des milliers de kilomètres, elle s'arrêtera dans une gare, elle la quittera pour aller dans une autre...' C'est une joie peut-être naïve, pleine de la naïveté d'une âme passionnée, mais il n'en est pas moins vrai que 'la bielle de Bozan' a acquis, à travers le temps, la signification d'un symbole de l'esprit créateur avec lequel l'ouvrier s'est toujours donné à son travail (s. a.)" (p. 116-117). Au-delà de ce symbolisme du marbre, imposé par le régime matérialiste marxiste, nous découvrons le même symbolisme matérialiste dans les débuts du capitalisme occidental. La philosophie des Lumières est un exemple intact de matérialisme vulgaire, avec une continuité dans le positivisme, le néo-positivisme et le matérialisme actuel. Pour ne prendre qu'un seul cas flagrant, cité par Paul Hazard (The crisis of European consciousness 1680-1715, Humanitas, 2007) : " Les choses les plus intéressantes de l'histoire sont moins extraordinaires que les substances phosphoriques, que les liquides froids qui en se mélangeant produisent une flamme, que l'arbre d'argent de Diane, que les jeux presque magiques de l'aimant, et qu'une infinité de secrets que la science a découverts en observant attentivement la nature, en la regardant (les mots sont de Fontenelle)...Il n'est pas étonnant, dans ces conditions, souligne P. Hasard, que la poésie a commencé à célébrer le microscope, la machine pneumatique et le baromètre ; à décrire la circulation sanguine ou la réfraction !" (p. 328-329). Sans la connotation idéologique du marxisme, le positivisme occidental a, comme on peut facilement le constater, la même orientation matérialiste que le premier.

[5] Ibid, p. 135.

[6] Nous empruntons le mot " conglomérat " à Ilie Bădescu, qui l'utilise pour marquer la jonction massive d'éléments techniques et de connaissances dans ce qu'il appelle le " conglomérat positiviste ", vis-à-vis duquel l'attitude de l'auteur est, bien sûr, critique. V. Ilie Bădescu, Noopolitica. Sociologie Noologique. Théorie des phénomènes asynchrones, Ed. Ziua, 2005, p. 399.

[7] Evola, op. cit. p. 136.

[8) Cette tendance de l'homme à faire de l'utile le but de la vie fait partie d'un processus fondamental du monde actuel, qui fait de l'homme le but suprême. L'anthropologisation excessive est peut-être le premier péché de la société moderne, d'où résultent les autres coordonnées négatives dont parle Evola.

[9) Il est clair ici qu'Evola sait déjà que le centre bloquant, le centre pernicieux de ce cercle vicieux dans lequel se trouve le monde est l'homme lui-même, compris comme un être purement physique, comme la base de tous les sens du monde, ce qui est une grande erreur.

[10] Ibid, p. 137-138.

[11] Evola, op.cit., p. 138.

[12] Notez les nuances et la prudence avec lesquelles Evola fait ces déclarations. Rien n'est dit dans le rituel.

[13] Op. cit. p. 138.

[14] Ibid. p. 140.

[15] Ibid, p. 141.

[16) Le concept de workaholic, qui a quelque chose de monstrueux, apparaît précisément pour rendre cet état de dépendance de l'homme d'aujourd'hui au travail, une addiction qui n'est pas naturelle mais artificielle, comme la toxicomanie. C'est la version plutôt capitaliste de la dépendance au travail, la version individualisante.

[17) Dans le cas du marxisme, nous avons affaire à des impératifs collectifs de nature prétendument éthique et socialisante. Voici ce qu'affirme de ce point de vue l'idéologie officielle du marxisme roumain : " En établissant la propriété publique des moyens de production et en abolissant l'exploitation et l'oppression de l'homme par l'homme, le socialisme crée pour la première fois dans l'histoire les prémisses d'une authentique et pleine affirmation des idéaux moraux (...) Bien sûr, le socialisme est étranger à des composantes de la morale bourgeoise (...) comme le culte de la propriété privée et l'individualisme, l'égoïsme, l'hypocrisie, etc. Dans notre société, une telle attitude ne peut être que la manifestation de positions anachroniques, rétrogrades et vouées à la perdition. (...) Le collectivisme engendre une nouvelle attitude des gens à l'égard de la société, une haute conscience des devoirs publics, un esprit élevé de responsabilité sociale non seulement pour l'activité personnelle, mais aussi pour celle de toute la collectivité, pour la cause de tout le pays. Il affirme et développe une nouvelle discipline de travail, la capacité de combiner harmonieusement et, quand c'est nécessaire, de subordonner consciemment les intérêts individuels au général, les travailleurs considérant de plus en plus les problèmes publics comme leur cause personnelle" (Citoyen, société, famille, p. 21-23).

[18] Evola, op. cit. p. 142.

[19] J. Evola, Peuples et ruines, p. 145.

[20] Personnes et ruines. Directives, Antet, f. a., p. 203.

[21] Ibid, p. 204.

[22) D'autre part, la compétence est liée à la finalité de la concurrence, de la personne-travailleur qui reste et prospère sur le marché du travail, et non à la finalité du produit ; les produits ne doivent plus être parfaits (bien au contraire !), mais les personnes et (surtout) les entreprises doivent se révéler irremplaçables.

[23] Note 2, p. 204.

[24) Platon, qui s'attarde longuement dans ses Lois sur les actes économiques, vitupère par principe toute tromperie qui a lieu au moment de la vente-achat, et parmi ces tromperies figurent les procédés d'éloge excessif des biens, sorte d'ancêtre de la publicité actuelle : " Il faut mettre sur la même ligne la contrefaçon des marchandises, le mensonge et la fraude ; mais la plupart sont de l'opinion vexatoire qu'il y a des mensonges permis dans le commerce, et que la tromperie, quand elle est faite avec son but, doit être négligée par la loi (...). ) Celui qui vend quelque chose au marché, qu'il ne mette pas deux prix sur sa marchandise ; mais s'il ne trouve pas d'acheteur pour le prix fixé, qu'il la prenne et l'expose une seconde fois ; mais le même jour, qu'il n'augmente ni ne diminue le prix. Il ne se vantera pas de sa marchandise, ni ne jurera (s. ns., C. P.) " (Lois, XI, 3).

[25) Son livre classique sur ce point est Les Juifs et la vie économique malheureusement non traduit en roumain. Nous renvoyons à l'édition française de l'ouvrage, traduit par S. Jankélévitch, Les juifs et la vie économique, Payot, Paris, 1923.

[26] Evola, op. cit. p. 205.

[27) Une question essentielle demeure dans cette discussion sur la renaissance du corporatisme médiéval sous ses formes moderne, fasciste ou nationale-socialiste : dans quelle mesure ces régulations externes de la solidarité entre patrons et ouvriers peuvent-elles restaurer un état naturel de solidarité médiévale, imprégné d'un esprit religieux ? Car il est clair qu'à la différence des corporations médiévales, organisées à proximité de l'Église et avec un apport religieux important, les corporations modernes ont été imprégnées d'un esprit étatiste (politique ou même idéologique) - quand Evola estime que le politique doit " mettre de l'ordre dans l'économie ", en la réduisant à son statut inférieur au politique, il oublie que la politique elle-même est, dans le monde moderne, une activité à caractère plutôt économique, où le profit est placé au-dessus des principes. Bien sûr, nous devrons revenir sur ce point, car il s'agit d'une sorte de pierre angulaire pour justifier (ou non) une renaissance, toute "renaissance" possible dans une société). Cet esprit volontariste-étatiste n'a rien à voir avec les grands principes qui régissent le vieux corporatisme, déjà évoqués au début du chapitre par Evola lui-même.

[28) Aujourd'hui, le profit individuel et celui des entreprises sont recherchés à tout prix, au risque de la destruction d'autres entreprises voisines ou de celles des pays voisins, au risque de la destruction des écosystèmes planétaires, au risque même de la perte de vies humaines. Il existe de nombreux cas, pour ne prendre que l'un des exemples les plus flagrants, où les compagnies aériennes, au nom du gain matériel, sacrifient la sécurité des passagers à des limites inimaginables. Et il s'agit d'un cas limite dans un secteur où les mesures de sécurité sont de toute façon extrêmement strictes. Ce qui se passe dans l'industrie alimentaire, en revanche, est souvent encore plus terrifiant, mais apparemment moins grave, car les effets sont moins susceptibles d'être ressentis et ne choquent pas autant les gens que les accidents aériens.

[29] Evola écrit État avec une majuscule.

[30) Ou, au contraire, une corvée, puisque le travail n'est plus ressenti comme une vocation, comme un appel extérieur, impérieux, comme une exhortation divine à la réalisation de l'utile et du beau.

[31) La terminologie est quelque peu impropre, peut-être aussi en raison de la traduction. Les chefs étaient des artisans, et les ouvriers étaient des calfe ou des apprentis. Mais du contexte émerge l'idée : la relation entre ceux qui exécutaient et ceux qui détenaient les secrets de fabrication. Bien entendu, les patrons (artisans) travaillaient également côte à côte avec les apprentis, mais les premiers étaient "qualifiés", tandis que les seconds étaient en voie de l'être (pas nécessairement "non qualifiés", comme on dit aujourd'hui).

N'oublions pas que le christianisme aussi découvre un nouveau type d'homme après la venue du Sauveur.

[32] Mais il s'agit véritablement d'un homme nouveau, sans lien avec les tribulations politiques et idéologiques, mais flanqué uniquement de l'amour de Dieu et du prochain.

[33] Evola, op. cit. p. 207.

[34] Voir Julius Evola, Révolte contre le monde moderne, éd. Antet, Bucarest, f. a., notamment le chap. 2 - Redevance.

[35] Evola, Peuples et ruines, p. 207.

[36] Note 6, p. 209 de l'édition citée.

[37] Op. cit. p. 211.